在广袤无垠的新疆哈密戈壁,有一种生命叫胡杨,生而千年不死,死而千年不倒,倒而千年不朽。河南省地质局生态环境地质服务中心的吴明明,就像一株孜孜不倦的“胡杨”,将中原大地的深情与专业技术的根须,深深扎进伊吾县的戈壁荒滩,用青春与汗水,守护并催生着这片土地上的盎然绿意。

一、心怀“国之大者”,千里援疆显担当

2021年7月,响应国家“双碳”目标与河南“地质援疆”的号召,吴明明主动请缨,告别了中原故土,奔赴千里之外的哈密市伊吾县,挂职担任生态环境局分局副局长。在他的身后,是年迈退休的父母、辛勤持家的妻子和三个年幼的孩子。对家庭的万般不舍,最终化为了援疆的坚定步伐。“舍小家,为大家”,这不仅是一句口号,更是他用行动诠释的赤子情怀。他深知,此行不仅代表着个人,更承载着河南地质人的形象与使命。

二、攻坚克难,以专业实干筑就生态屏障

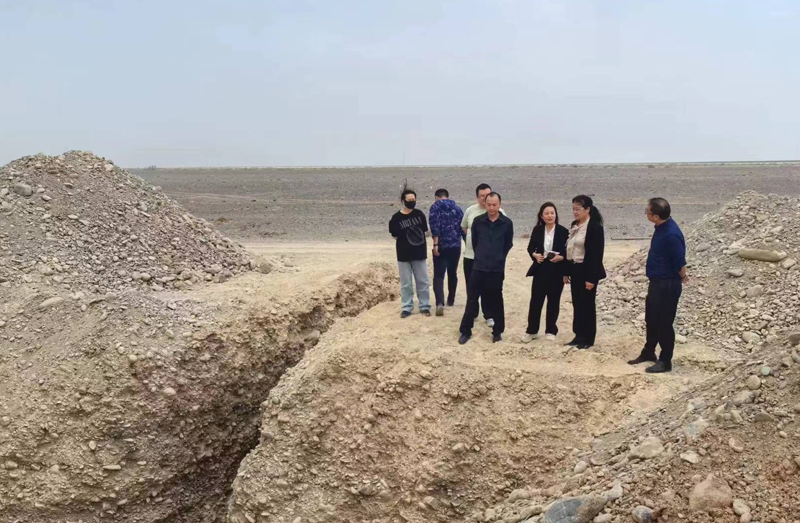

挂职期间,吴明明迅速融入,真抓实干。积极参与中央和自治区环保督察,妥善处置突发环境应急事件,以扎实的专业功底赢得了当地同事的信任。酷暑难耐的夏季,地表温度高达40℃以上的戈壁滩,热浪扭曲了视线。为了完成伊吾县工业园区地下水污染详查项目,吴明明带领团队组织钻机施工,奋战四个多月,成功打下200多眼监测井。汗水浸透工装,风沙刮过脸庞,他们用意志对抗极端环境,高质量、高标准、按期完成了任务,为摸清园区地下水质状况打下了坚实基础。寒风凛冽的冬季,在零下二十度的山区,群众的安全饮水问题牵动着他的心。他顶风冒雪,现场督导供水井的施工,确保每一口井都能涌出清泉,滋润当地群众的心田。

角色在变,初心不改。他充分发挥桥梁纽带作用,推动河南地质力量与新疆需求精准对接。据统计,他累计推动签订5份重大生态保护合同,总金额达2335万元,涵盖了生态环境保护“十四五”规划、工业固废规划、水源地规范化建设、土壤与地下水损害评估等关键领域。其中,“伊吾县饮用水水源地规范化建设项目”如同为当地百姓的“水杯子”上了一把安全锁,而2335万元这个数字,不仅是他交出的成绩单,更是他为伊吾县生态环境织就的一幅坚实防护网。

三、情洒天山,做民族团结的“连心桥”

吴明明深知,援疆工作不仅是项目的合作,更是心与心的交流。他秉持“挂一次职,交一片朋友”的理念,主动与民族同事交流学习,结下了深厚的友谊。生活上,他严于律己,从不给当地添麻烦,树立了河南地质干部廉洁、实干、可靠的良好形象。他的付出,伊吾的人民看在眼里,记在心里。期间,他先后陪同哈密市、伊吾县领导回豫考察,接待各类河南考察团,不遗余力地宣传河南地质力量,让友谊之树愈发茁壮。来自伊吾县人民政府、生态环境局等多个部门的感谢信,以及他个人获得的“连续三年县生态环境保护先进个人”等荣誉,便是对他工作的最高褒奖。

四、砥砺前行,续写地质援疆新篇章

2024年4月,他被任命为河南地质局生态环境地质服务中心新疆分院院长,这是对他工作的肯定,更是一份沉甸甸的责任。在新的岗位上,他继续以哈密为核心,向全疆拓展。参与谋划的伊犁特克斯水泥厂大气超低排放改造项目成功入库,获批1500万元中央资金;协助申报的哈密市规水源地规范化建设项目再获1500万元支持。一个个项目的落地,一笔笔资金的注入,是他为新疆绿水青山写下的最动人的注脚。

回首援疆路,四载春秋如歌。从初到时的陌生到如今的深深眷恋,吴明明已将个人的理想追求融入到新疆社会稳定和长治久安的总目标之中。他以脚步丈量责任,用实干诠释担当,深化推进新时代地质人艰苦创业、无私奉献、团结协作、勇于创新的援疆实践。他就像一棵胡杨,不仅自己扎根戈壁,更召唤着更多的生态守护者前来,共同为新疆的青山常在、绿水长流贡献着磅礴的河南地质力量!